今回は6月に家庭菜園のイチゴ栽培でやるべきことをご紹介します。

6月はイチゴの収穫が終わりに近づき、苗作りのことが気になる方がたくさんいると思います。

なので、今回は苗作りと実際の作業をご紹介します。

家庭菜園でイチゴを育てている方や家庭菜園でイチゴを育ててみたい方はぜひ最後までご覧ください。

- 6月だけどまだ収穫したい!

- どのくらいの苗を作ったらいい?

- 苗の作り方がわからない!

という方におすすめの記事です。

家庭菜園で育てているイチゴの花や収穫について

最初に苗作り以外のことを説明します。

6月はイチゴの収穫をしている方もいると思います。

6月だとまだ赤い実がぶら下がっていたり、花が出てくる場合もあります。

一季成り品種のイチゴにも花が咲いている

実際に私が自宅で育てているイチゴも花が咲いています。

花が咲いているのは四季成り性の品種ではなく、一般的な一季成り性品種です。

とちおとめ・越後姫・東京ひさまベリーなどの品種を育てています。

6月でも花が新しく出てきて咲いたり、これから咲く状態です。

今花が咲いたものは1ヶ月弱ぐらい、約4週間ぐらい経つと収穫できます。

なので、6月下旬~7月上旬か中旬くらいにイチゴの実が採れます。

6月中に咲いたイチゴの花はどうする?

6月に咲いたイチゴの花をどうしたらいいのか悩む方もいると思います。

基本的にはそのままにして、実の収穫を目指すのがいいでしょう。

せっかく花が咲いて実が取れるので、花を取って捨ててしまうのはもったいないです。

一季成り性品種のイチゴの場合

花を残す場合、イチゴの実の収穫をしながら並行して苗を作ってもいいですし、収穫が終わってある程度落ち着いてから苗を作っても構いません。

苗をどれぐらいたくさん作りたいかで決めてください。

とにかくたくさん苗を作りたい場合は、実の収穫をしながら苗作りを同時並行で行った方がいいです。

来年はそんなに増やさなくていい場合は、一度ランナーを取って花だけの状態にしましょう。

そして、実の収穫が終わってから出てきたランナーを使って苗を作るのがいいと思います。

以上は、一季成り性品種で花が出てきた場合を説明しました。

四季成り性品種のイチゴの場合

次は四季成り性の品種について説明します。

家庭菜園でイチゴを育てている方は、四季成り性の品種を育てている方もいらっしゃると思います。

四季成り性品種の場合は、収穫が春から秋までずっと続きます。

6~11月、地域によっては12月ぐらいまで収穫が続くと思います。

四季成り性イチゴについては、こちらの動画で詳しく説明しています。

作業としては、水やりや追肥、余分な脇芽や古い葉を取ったりします。

それからランナーは基本的に取っていいでしょう。

四季成り性品種に関しても、苗をたくさん作りたいのか、それほど多くなくてもいいのかでいつから苗作りを始めるのか決めてください。

そんなにたくさんの苗を増やさなくてもいい方は、秋に苗作りを行っても充分間に合います。

逆にできるだけたくさん苗を増やしたい方は、春から夏秋とずっと苗を作ることもできます。

イチゴの苗作りは計画作りが大切

一季成り性品種でも四季成り性品種でも計画を立てることが大切です。

これから作る苗の数によって来年育てられる苗の数が決まります。

なので来年たくさん作りたい人は、今年苗をたくさん作らないといけないです。

庭の広さやプランターの数が決まっていて、そんなにたくさんのイチゴは育てられない方は苗作りは少しだけすれば大丈夫です。

新しい品種を育てたい場合は作る苗の量を調整する

もう1つ注意点があります。

例えば今とちおとめを育てていたとしても、秋ぐらいになるとホームセンターに新しくイチゴの苗が並びます。

自分が育てたことのない品種が並んだりするので、新しい品種を買いたくなってしまうかもしれないですよね。

それから翌年の春もイチゴの苗がホームセンターに並びます。

そこでまた新しい品種を買いたくなってしまうかもしれません。

新しい品種を育てたいと思っている方は今の品種は少なめの方がいいかもしれないです。

イチゴの苗は予定より多めに作る

イチゴの苗作りは100%は成功しません。

10個の苗を作ったとしても、その内1株2株は枯れてしまうかもしれません。

そして1株2株枯れて8株残ってもプランターや畑に植え替えた時、残った8株のうち1株や2株はうまく育たないかもしれません。

なので10株の苗を作ったとしても、最終的にうまく育つのは6株ぐらいしかないということも起こり得ます。

苗を作る時は植え付ける予定の本数よりも少し多めに作っておくのがおすすめです。

イチゴの親株の選び方

今育てているイチゴの株を使って苗を作ることになるので、親株の選び方を説明します。

うどんこ病や灰色かび病などが発生ている株は問題ない

最初に重要なポイントは病気が発生している株は親株として使わないということです。

ただその病気というのも色々なタイプがあります。

例えば、うどんこ病や灰色かび病などの病気はカビタイプの病気です。

こういった病気は農薬を使えば抑えることができますし、温度が非常に下がったりするとカビが活発に行動しなくなって問題にならなくなります。

なので、うどん粉病や灰色かび病が発生している株は親株として使っても問題ありません。

イチゴのうどんこ病については、こちらの動画で詳しく説明しています。

親株として使えないイチゴの病気

どういう病気が怖いかというと炭疽病・萎黄病・ウイルス病(※ウイルスの感染)という病気です。

炭疽病は葉の茎の部分が真っ黒くなって腐り落ちるような症状が出ます。

萎黄病は新葉、新芽の部分の新しい葉が左右非対称になります。

それからウイルス病にかかった場合、新しい葉っぱが非常に細長くて小さくなって生育が非常に悪くなります。

以上3つの病気が発症した場合は、農薬を散布しても直すことができません。

なので、そのような株は抜き取って廃棄してください。

イチゴの病気については、こちらの動画で詳しく紹介していますので、詳しい症状が知りたい方は是非ご覧ください。

土にも病気の菌が含まれている

病気の株が植わっていた土の中にも病気の菌が含まれています。

なので、その土が捨てられるものでしたら捨ててください。

捨てられない土や畑の土の場合は、土壌消毒をする必要があります。

例えば太陽熱を使ったり薬剤を使います。

太陽熱の場合、培養土は透明な袋の中に入れたり、畑だったら透明なビニールマルチを施します。

そして、夏の一番暑い時期に直射日光が2週間当たるようにします。

そうすることで土の中の温度を高くして、土の中の菌や虫などをすべて駆除します。

太陽熱消毒の簡単なやり方はこちらの記事で紹介しています。

[card id=”3324″]

ただ、家庭菜園でやるのは大変なので、病気の株が植わっていたプランターの土はイチゴには使わずに他の植物に使ってください。

イチゴを育てていた畑の区画は、別の野菜を育てるという方法でもいいです。

イチゴの親株は実がたくさん収穫できた株がいい

親株を選ぶ時、実の収穫がたくさんできた株がいいのか、あまり花が咲かなかった株がいいのかについてご説明します。

やはり、実がたくさん収穫できた株を残した方がいいです。

ただし、花があまり咲かなかった株で子苗を作っても、苗はちゃんと実の収穫ができるかもしれません。

花のつき方や収穫量は株だけの問題だけではなく、水・肥料・土・日当たり・温度など色々なものが影響しますし、個体差もあります。

やはり、どうしても一株一株少しずつ状態が違っています。

たったひと株だけそういう状態でも、それはたまたまかもしれません。

その株から苗を作っても全然影響がなかったり、その株をもう少し長い期間育てたら全然影響がない場合もあります。

なので、この場合も苗が少しだけ必要な場合は、できるだけたくさん収穫できた株を選ぶといいです。

苗をできるだけたくさん作りたい場合は、収穫量があまり多くなかった株を使ってもOKです。

イチゴの突然変異は滅多に起きない

イチゴはどんな株でも1つの品種なら、基本的に遺伝子は全部同じです。

クローンなので DNAは全て同じです。

例えば、花が出なかった株が突然遺伝子が変わっているなんてことは滅多に起きません。

絶対に起きないとは言いませんが、ほとんどゼロと言っていいぐらいの可能性しかありません。

遺伝子的な変異などは気にしなくていいと思います。

イチゴの親株の管理方法

次に苗を作る時の親株の管理方法について説明します。

親株というのは今皆さんがプランターや畑で育てている株のことです。

脇芽はあまり取らない

まずランナーを作りたい場合は、脇芽はあまりとらないでください。

脇芽の数が多いほど、ランナーが沢山出てくるからです。

水をたくさんあげる

葉っぱの枚数が多くなったり、ランナーが増えてくると必要な水の量が増えます。

なので、水やりは今までよりも多めにしてあげてください。

追肥をする

肥料が無くなるとランナーがうまく育たないので、追肥もしてあげてください。

今まで使っていた肥料を使っていただければO Kです。

計画を立てる

先ほども説明した通り、花が出ている場合はその花を残してランナーを残すのか、それとも取るのかを決めてください。

実の収穫が要らなければ、花を摘んでランナーを残して苗作りに専念してもいいです。

「今年は苗作りはやめておこう」と考えている場合は、花もランナーも両方摘み取っていただいて構いません。

その場合は来年はイチゴ栽培をしない、もしくは今育てている株を来年ももう一度育てるという方法があります。

イチゴのポット受け育苗について

次に苗作りの方法を説明します

イチゴの苗作りの方法はたくさんの色々な種類があります。

イチゴの苗作りについては、こちらの記事で詳しく説明しています。

[card id=”1862″]

[card id=”1855″]

農家の人向けの方法、家庭菜園の初心者の人向けの方法などあります。

イチゴのポット受け育苗

私のオススメはポット受けと呼ばれている方法です。

受け苗と呼ぶ方もいます。

ポット受け育苗とは、親株から繋がっているランナーを切らずに苗を作り、苗が完成してからランナーを切る方法です。

ポット受け育苗に必要な道具①ポット

苗作りのために必要な道具を紹介します。

私はポットで苗を作る方法をおすすめしているので、ポットの話をします。

ポットの大きさは9cmのポットがおすすめです。

直径が9cmのポットのことです。

ポットはホームセンターや100円ショップなど色々なところで手に入ります。

ポット受け育苗に必要な道具②培養土

そこの中に土を入れてください。

私のおすすめの土は野菜栽培用の培養土です。

野菜栽培用土でしたら大体どんなものでも構いません。

元肥が入っていても入っていなくてもどちらでもいいです。

どちらかというと入っているものがおすすめです。

この時の注意点があります。

苗を作る用の培養土と聞くと、種まき用の培養土や挿し木用の培養土を想像する方がいらっしゃると思います。

ただ、私はあまりおすすめではありません。

なぜかというと、種まき用の培養土などは水はけが良すぎたり、元肥が全然入っていなかったりするからです。

なので、野菜を育てる用として売っている培養土がおすすめです。

ランナーをポットに固定している間は、土の中に肥料分が無くてもちゃんと育ちます。

なぜかというと、ランナーを通して親株から苗に養分が送られるからです。

ただ、その土の中に肥料分が入っていた方が生育がよくなります。

もし、培養土に元肥が入っていない場合には元肥を混ぜてください。

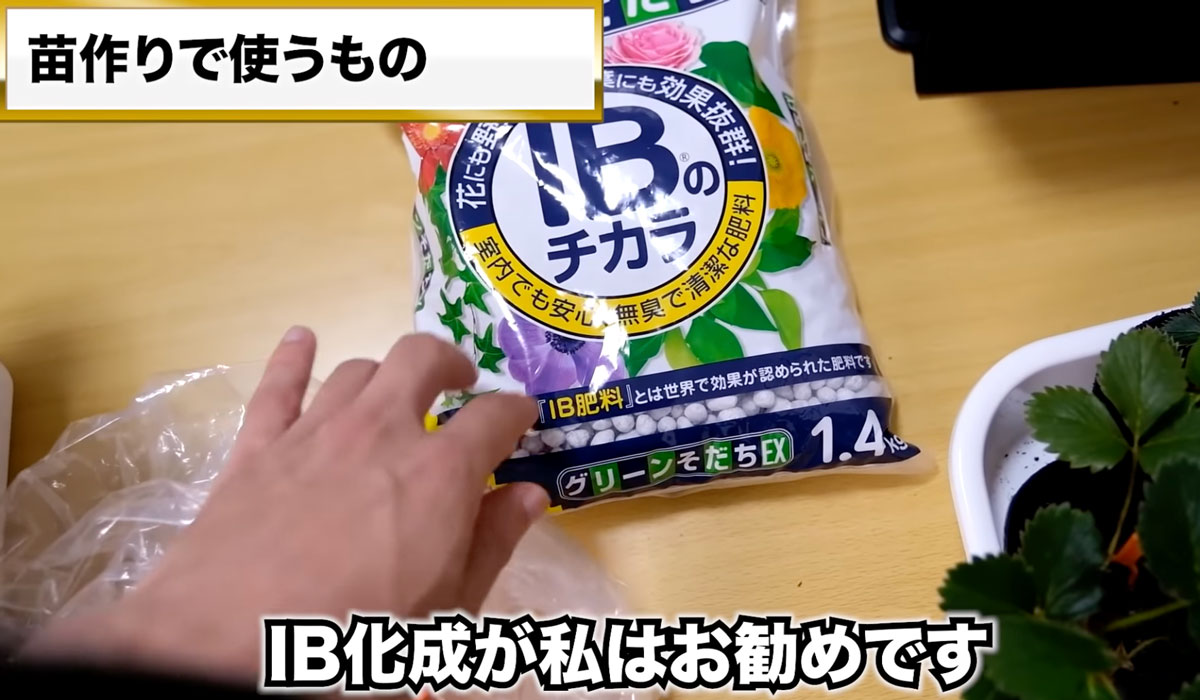

ポット受け育苗に必要な道具③肥料

苗を作っていくと、途中で肥料を与えなければいけません。

私はIB化成という肥料がおすすめです。

つぶ状の肥料で、それを一粒ポットにおいておくとちょうどいい量です。

他の有機肥料でも構いませんし、どんな肥料でもだいたい大丈夫です。

ただ緩効性という、少しずつ溶けていくタイプのものがおすすめです。

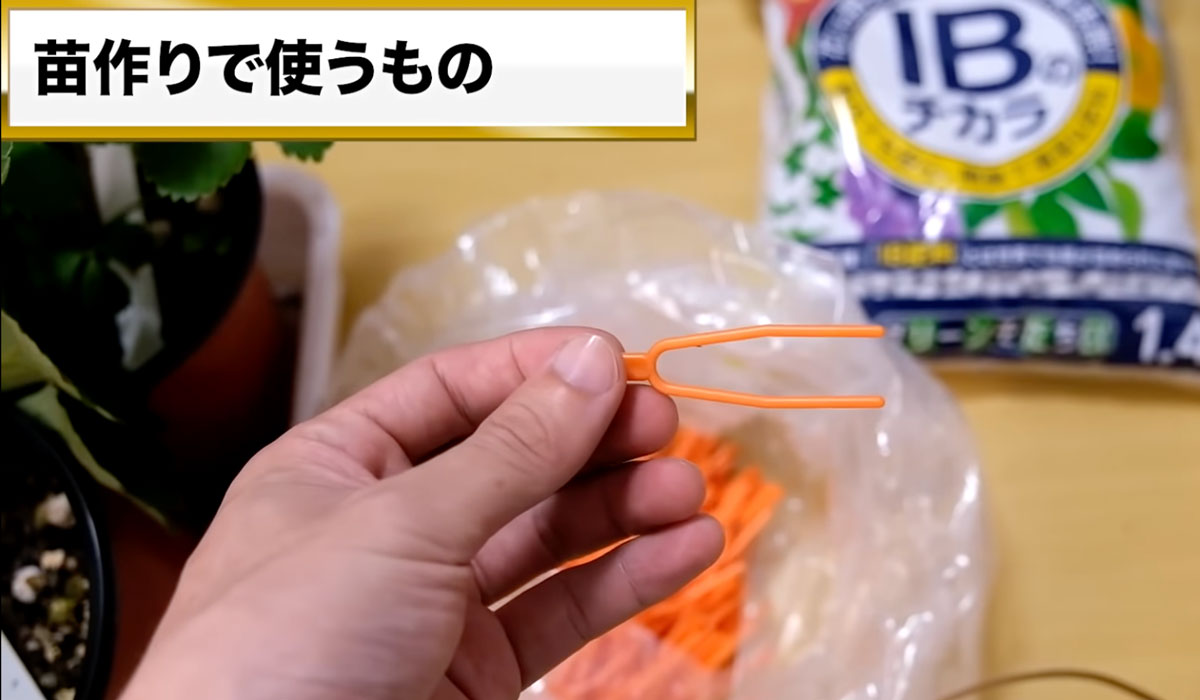

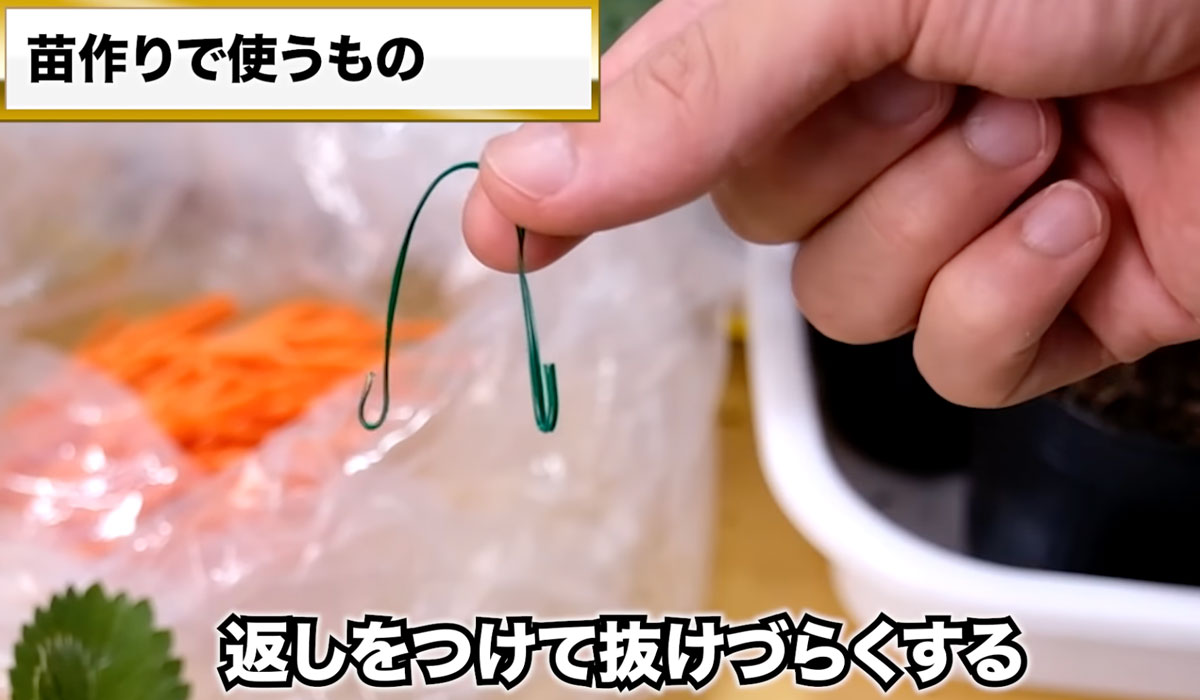

ポット受け育苗に必要な道具④ランナーピンなど

イチゴのランナーを固定する方法は色々あります。

一般的に農家の方はランナーピンと呼ばれているものを使います。

ランナーピンにはプラスチック製のものや、生分解性といって微生物によって分解されるタイプのものもあります。

中には番線といって、金属の紐みたいなものを使う方もいらっしゃいます。

家庭菜園の方はランナーピンは販売されているロットが多いのであまりおすすめではありません。

ビニタイと呼ばれている園芸用の支柱を固定するための紐がおすすめです。

過去に私のYouTube動画のコメント欄で色々な方法を教えていただきました。

Uピンと呼ばれているタイプのピンやプラスチック製のフォークの先を折って使うとか、そういったアイディアを使っている方もいらっしゃるようです。

なので、正直どんなものでもいいです。

ランナーを固定できるようなものを使ってください。

イチゴの苗ができてからの話

作ったイチゴの苗の管理方法や植えるタイミングをご説明します。

イチゴの苗をポットで管理する場合

イチゴの苗が完成したら、植えたいプランターや畑などに植えてください。

ただ、畑に植えようと思っているけれど今は別の野菜が植っている、プランターに植えたけれど今そのプランターを使っているという方もいると思います。

その場合は、イチゴの苗が植えられるようになるまでポットの状態で管理してください。

管理する時は、普通の苗を育てる時と一緒で、太陽の光がしっかりと当たる場所に置き、水やりや追肥などのお世話が必要になります。

そういったことを考えると、ポットが小さいとどうしても水やりの頻度が増えてしまいますし、肥料切れも起こりやすいです。

なので、ポットは9cmくらいの大きさがいいと思います。

実際には5~7.5cmくらいの小さな容器でも作ろうと思えば作れます。

しかし、苗作りに慣れていない方には難易度は上がってしまいます。

イチゴの苗を植えるタイミング

次はイチゴの苗を植え付けるタイミングです。

イチゴは春に収穫できます。

その時に収穫できる実の大きさは、前年の秋から冬の間にどれだけイチゴがエネルギーを蓄えらたかにかかっています。

12月に植えるのはかなり遅いです。

なので、12月ぐらいの寒い冬になってから植え付けるのはあまりおすすめしません。

例えば8~9月ぐらいに植え付けをして、その後秋の間にしっかりと株を大きく作ります。

そこでプランターや畑に根を張らすことができると、株が元気に育って翌年の春に実が大きくなります。

イチゴのポット受け育苗の実践

実際にランナーを固定する作業をご紹介します。

イチゴの苗作りで使うもの

苗作りに使う道具のご紹介します。

まずは皆さんが育てているイチゴです。

まだまだ新しい花が出て実がなっている方や収穫が終わってしまった方もいると思います。

こういう株からこんな風にランナーが出てきます。

一番最初の株を太郎と呼ぶ人が多いです。

これが太郎です。

この先に次郎ができて、この先に三郎が出来ます。

基本的に太郎も使って大丈夫です。

太郎苗を使わないという方もいますが、その話はこちらの記事で詳しく説明しています。

[card id=”3037″]

これがランナーピンです。よくあるタイプです。

私はこのオレンジ色のランナーピンを昔からよく使ってます。

これがあると便利です。

これがない人はビニールタイでも代用できますのでご安心ください。

あとは肥料です。

肥料はIB肥料がおすすめです。

「白粒の王様!『IB肥料』とは世界で効果が認められた肥料です。」

みたいなことが書いてあります。

成分が書いてあります。

窒素、リン酸、カリが10体10対10です。

微量要素は含まれていませんが、苗作りの時は微量要素などはあまり考えなくていいでしょう。

それからこれが直径9cmのポットに培養土を入れたものです。

培養土は、特別病気などがなければ他の野菜を育てた後の土でもOKです。

病気があったら嫌な方は新品のボットと新品の土を使っていただいてもいいです。

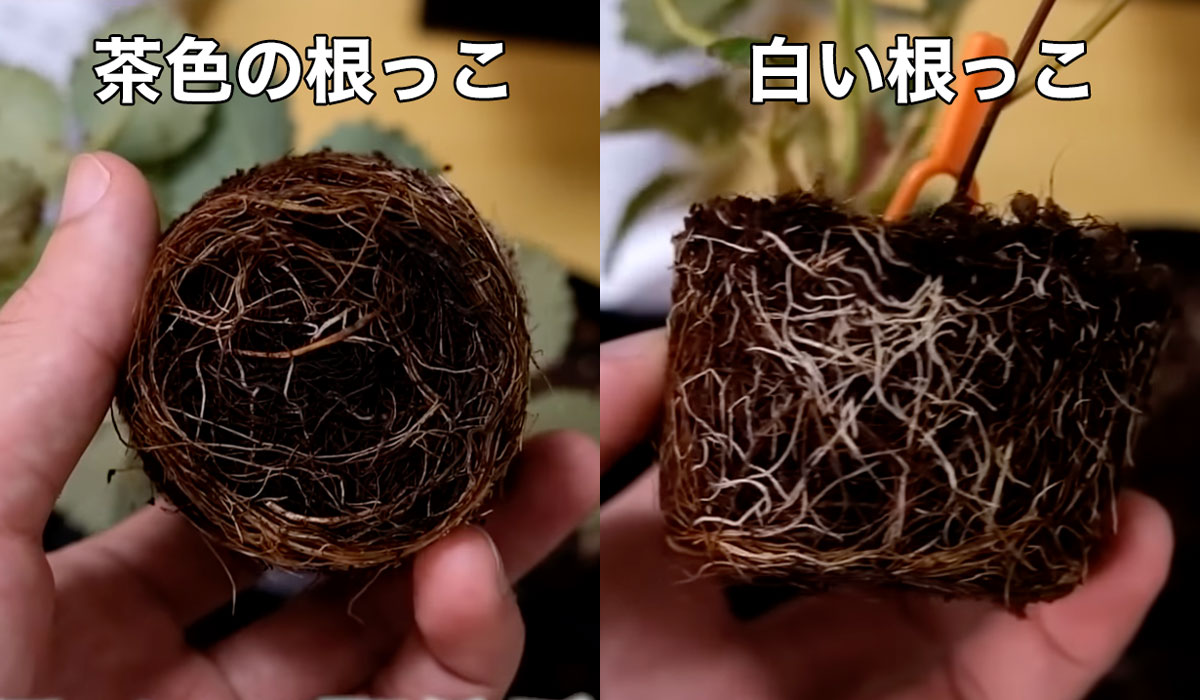

それからこれが私が作った苗です。

ランナーピンで固定して苗を作りました。

このポットは直径7.5cmだと思います。

できるだけ小さなポットで作りたい人は、6~7.5cmぐらいでもいいと思います。

根っこの部分がだいぶ茶色くなってしまっていますが、白いところもあります。

茶色くなった苗は老化現象といわれてあまり良くない症状です。

適当な管理をしていたので苗の状態があまり良くないです。

とりあえず、完成した苗の様子はわかっていただけたかなと思います。

これも新しく花が出てます。蕾があります。

たぶんこれは6月中旬から下旬ぐらいに花が咲いて、7月中旬ぐらいに収穫ができると思います。

それからここにある白い粒がIB化成です。

こんな感じに使っています。

それからビニタイはこれです。

100円ショップやホームセンターで売っていますのでこれを使いましょう。

10cmくらいに切って、U字に曲げるだけでも良いですし、端にかえしをつけて抜けずらくしてもいいです。

実際にポット受けをしてみる

では実際にやってみましょう。

ランナーの葉が出ている部分にある小さい葉っぱは取ってしまいましょう。

取らなくてもいいですが、これがあると時々これがこんな風になって、根っこが出るのを邪魔する時があります。

取らないと苗が作れないというわけではありませんが、私は取ることをおすすめしています。

次に苗をポットの真ん中あたりに置いて、その上からビニタイを差し込みます。

。

。

優しい力なら、触っても苗が動きません。

このまま固定して、1週間ぐらい経つと根がスーッとまっすぐ伸びていきます。

2週間ぐらいでおそらくポットの底ぐらいまで到達します。

さらにプラス2週間、合計1ヶ月ぐらい育てれば、ポットの底にぐるぐると根っこが巻くぐらいまで育ってくれるはずです。

そうしたら、苗は完成です。

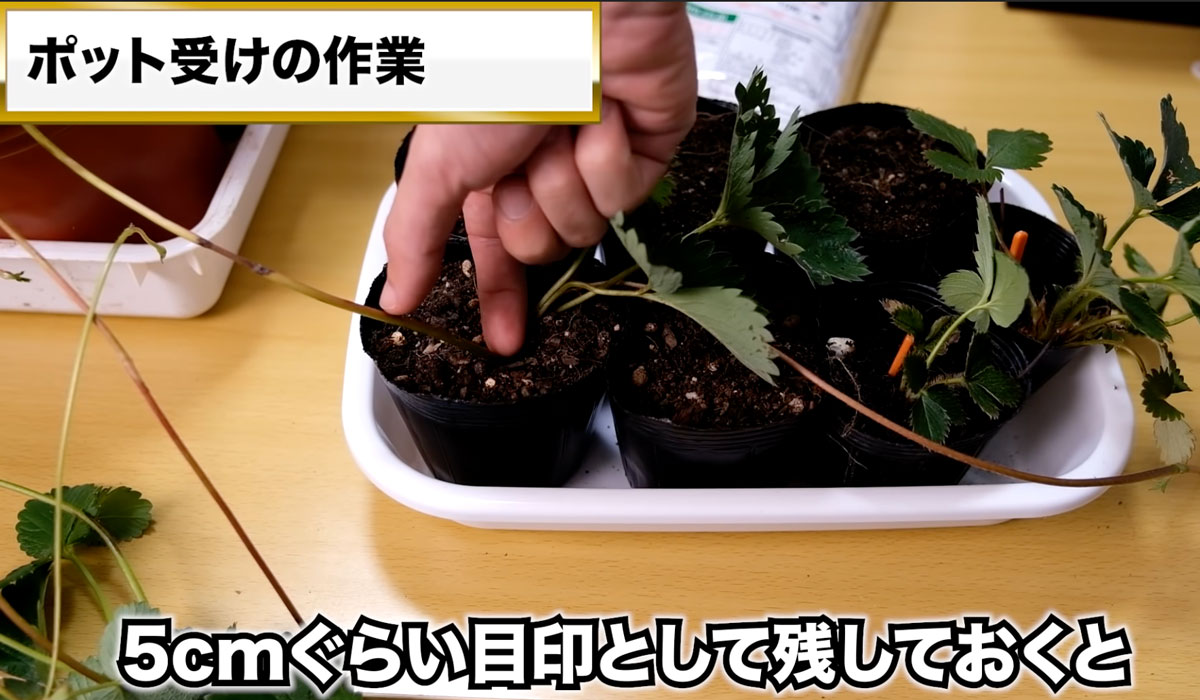

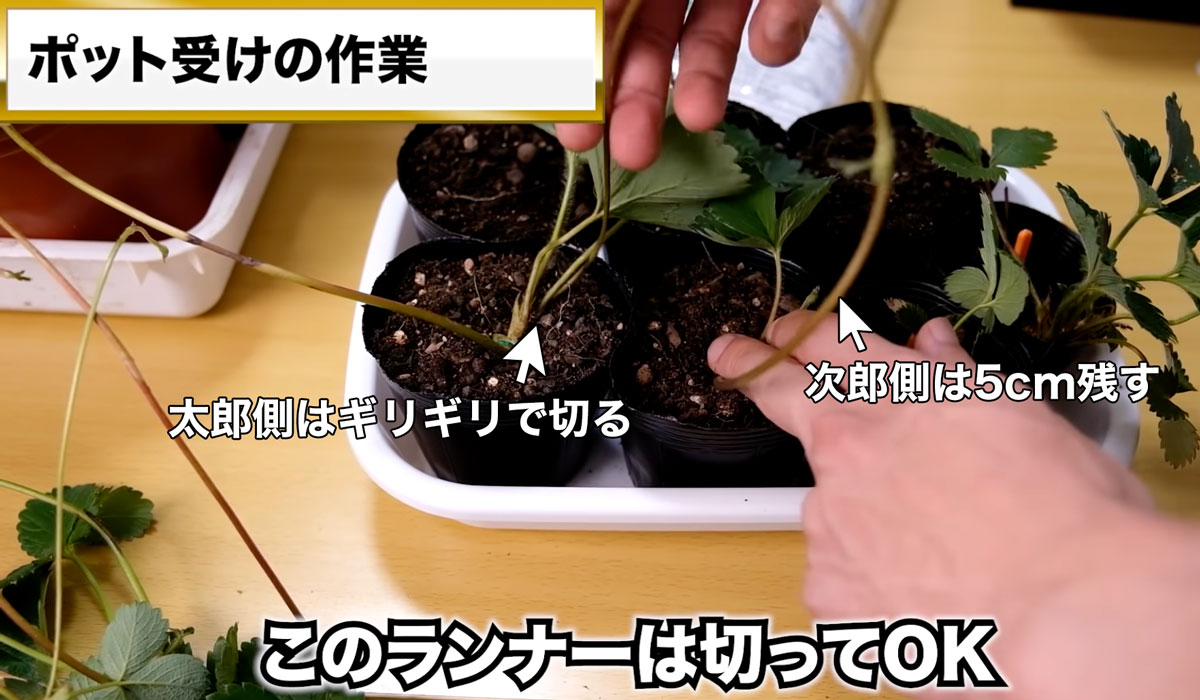

イチゴのランナーを切るタイミング

ポットの底にぐるぐると根っこが巻いた段階でランナーを切っていただいてもいいですし、そのまま切らずに繋ぎっぱなしでもいいです。

植えたいタイミングで切ってください。

これはハサミで切っていただいていいです。

切る時は目安として、ランナーを5cmぐらい残しておくと親株と繋がっていた場所がわかります。

親株と繋がっていた方とは逆方向にクラウンという茎の部分が傾いて出てくるので、ランナーを残しておくと植え付ける際の目印として判断しやすくなります。

それから次郎と繋がっている方のランナーも、今の段階では切らなくて大丈夫です。

太郎からのびた次郎を別のポットに固定すると、また次郎から細いランナーが出てきます。

それがどんどん伸びて大きくなり、それをまた固定するという感じです。

最終的には太郎と次郎のランナーを切ります。

次郎側のランナーは5cmぐらい残して、太郎側のランナーはギリギリのところで切りましょう。

これで苗を作る作業は終わりです。

非常に簡単です。

イチゴのポット受け育苗以外の方法

今回はポット受けの方法を説明しました。

畑で育てていてポットを使わずに、そのまま畑に固定したい方はそれでも大丈夫です。

その場合は同じように、ランナーピンなどを使って畑に直接固定してください。

それからプランターに直接固定する栽培方法もあります。

ただデメリットもいくつかあるので、私はポットで作ってから畑やプランターに植えつけるのをおすすめしています。

作ったイチゴの苗を植え付ける前に土づくりをする

ポットで苗を作ってから畑やプランターに植えつける場合、事前に畑やプランターの準備や土づくりが必要になります。

苗を植え付けてから耕そうとしてもできないので、その点は注意してください。

苗を固定する前にプランターや畑の土作りは終わらせるようにしてください。

そういったことを考えると、とりあえずポットで苗を作るのがいいと思います。

家庭菜園のイチゴ栽培で6月にやるべきことのまとめ

今回は6月に家庭菜園のイチゴ栽培でやっていただきたいことをご紹介しました。

6月になると収穫がだいぶ落ち着いてきて苗作りがメインになります。

西日本や暑い地域だと6月ほとんど花が出てこないとか収穫がないと思います。

ただ涼しい地域ではまだ花が出てきたり収穫ができる期間なので、6月以降は主に苗作りのことを考えながらいろいろと準備をしていきましょう。

今回の内容はこちらの動画で詳しく説明しています。