今回はイチゴの休眠について詳しく説明します。

みなさんはイチゴが冬の寒い時期にどうなっているかご存知ですか?

参照:【家庭菜園のいちご】いちごの冬越しのコツと育て方を解説(https://www.youtube.com/watch?v=VXPzLRDdTlw)

葉っぱは赤茶色くなって、まるで枯れているようです。

でも、これは枯れているわけではありません。

休眠しているだけなんです!

日本でイチゴを栽培する場合、休眠をコントロールすることがとても大切です。

そこで今回はイチゴの休眠と商業的な栽培のポイントについて詳しく説明します。

イチゴの休眠についていわれていること

まず、イチゴの休眠についてどんなことがいわれているのかというと

- イチゴは冬に休眠する

- 半休眠すると花芽分化する

- 半休眠を維持する

- 休眠させないようにする

- 休眠から覚めさせないようにする

など、色々なことがいわれています。

家庭菜園で育てているイチゴの休眠や冬越しについては、こちらの動画でも説明しているので気になる方は是非ご覧ください。

イチゴの休眠には栄養成長と生殖成長のバランスが関与

まず、植物の成長には栄養成長と生殖成長があります。

栄養成長とは葉っぱやランナーなどの成長のことです。

生殖成長とは花や実の成長のことです。

休眠には栄養成長と生殖成長のバランスが深く関与します。

それぞれ栄養成長は葉っぱ、生殖成長は花と単純に考えてみましょう。

栄養成長と生殖成長について詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧ください。

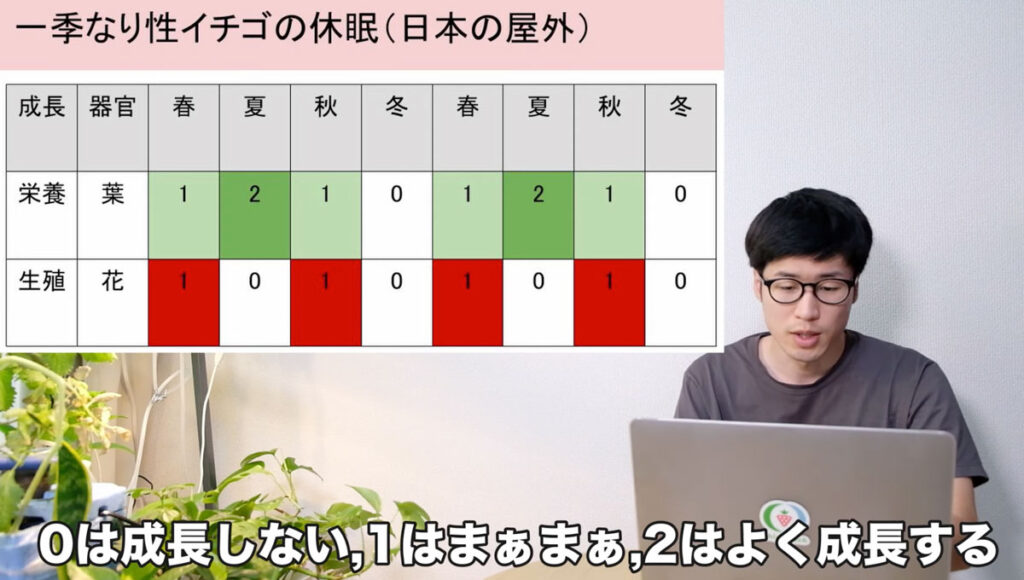

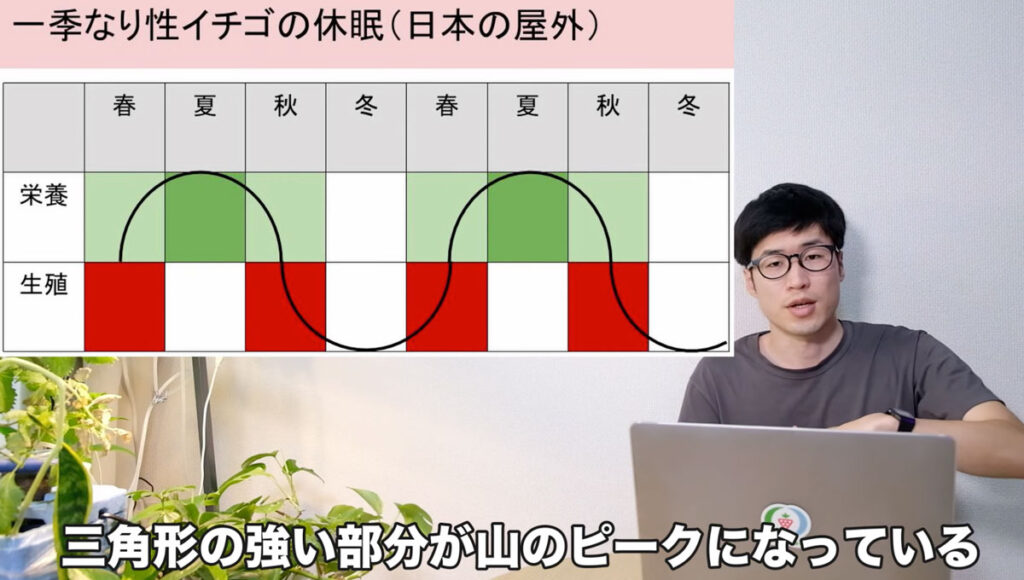

日本の屋外で栽培した一季なり性イチゴの休眠

では、一季なり性イチゴを日本の屋外で栽培した場合の休眠について説明します。

日本の春夏秋冬をそれぞれどのように生育するのか表でまとめてみました。

表の数字は

- 0は全く成長しない

- 1はまあまあ成長する

- 2はすごくよく成長する

という状態を表しています。

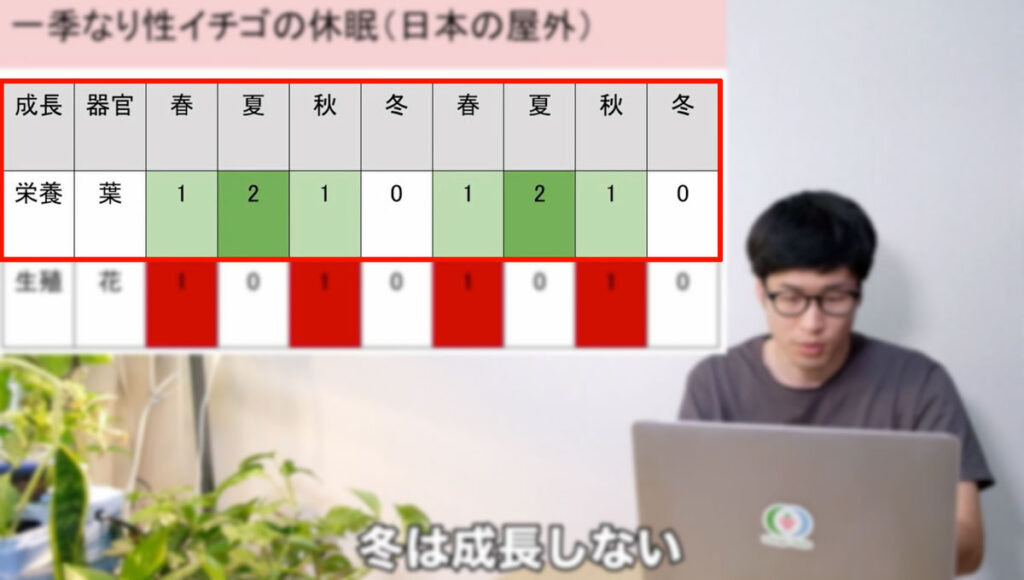

一季なり性イチゴの栄養成長

まず栄養成長を見ると、春が1、夏が2、秋が1、冬が0です。

葉は夏に最もよく成長して、春から秋もまあまあ成長します。

冬には成長しません。

日本の屋外でイチゴを育てたことがある方ならなんとなくわかると思います。

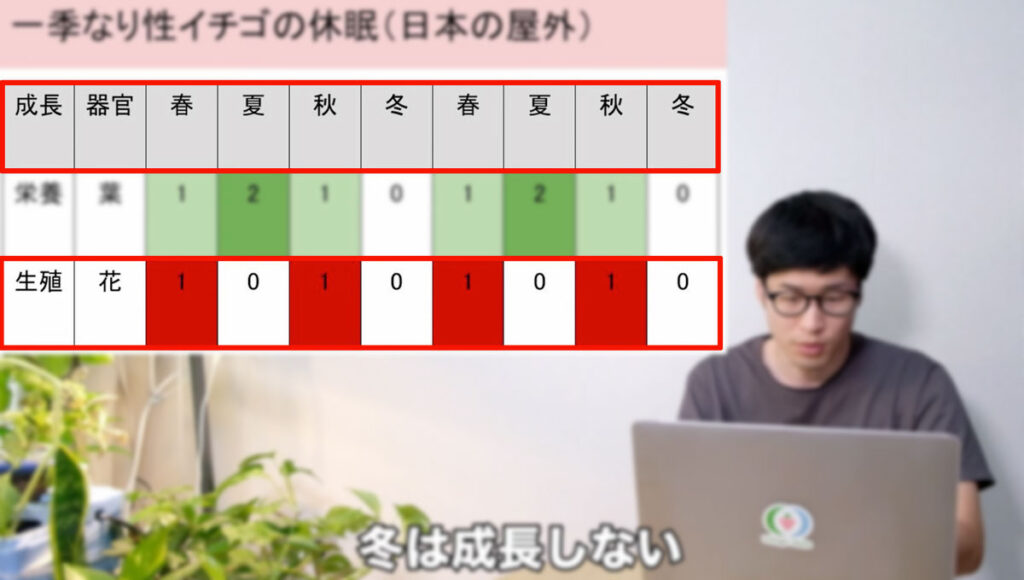

一季なり性イチゴの生殖成長

次に生殖成長について見ると、春が1、夏が0、秋が1、冬が0です。

この点は少しわかりにくいかもしれません。

一季なり性イチゴを日本の屋外で栽培した場合、イチゴの実が収穫できるのは春から初夏にかけてです。

ただ、夏には0で花はできないとなっています。

春に花ができるので初夏にイチゴが収穫できる

では、なぜ初夏にイチゴが収穫できるのでしょうか?

初夏にイチゴが収穫できる理由は、花芽分化して花が咲いて実が収穫できるまでにはかなり時間差があるからです。

その時間差は大体2ヶ月ぐらいあると考えてください。

そうすると初夏の6月に収穫した実が実際に生まれたのは4月ぐらいになります。

なので初夏に収穫できたとしても、花ができたのは春ということになります。

秋にできたイチゴの花が春にならないと咲かない理由

次に疑問に思うのは「なんで秋にできた花が2ヶ月後に収穫できずに、春にならないと収穫できないのか?」という点です。

簡単に説明すると、冬の間は寒すぎて生育がストップしてしまうからです。

なので、秋にできた花が咲くのは2ヶ月後の冬ではなく、3~4ヶ月経った春にならないと咲きません。

イチゴの花が咲いて実になるまでの流れは、こちらの動画で解説しています。

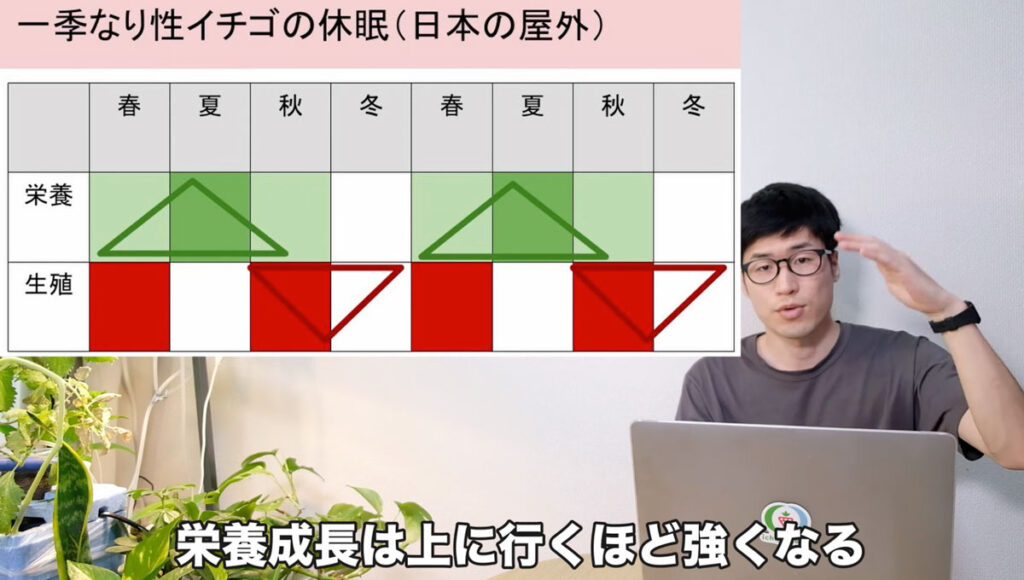

一季なり性イチゴの栄養成長と生殖成長を図で見てみよう

次に一季なり性イチゴの栄養成長と生殖成長の強弱を三角形の矢印で示してみました。

上に行けば行くほど栄養成長の度合いが強くなり、下に行けば行くほど生殖成長の度合いが強くなると考えてください。

栄養成長の三角形のトップは夏にありますよね。

なので、春から秋も葉っぱやランナーは生育しますが、夏が特に生育が強くなることを示しています。

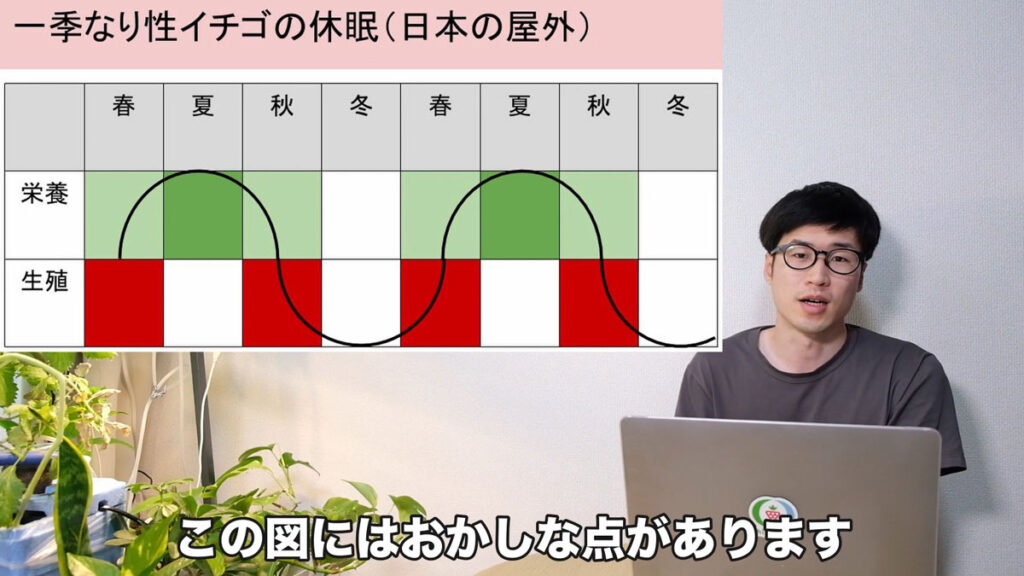

これをさらにわかりやすくしたのが次の模式図です。

この模式図を見たことがある方もいるのではないでしょうか?

これはイチゴ栽培の教科書のような本によくある図です。

この図は先ほどの三角形のトップが山のピークになっています。

夏は栄養成長が非常に強いので山のピークが上になって、秋は生殖生長が強くなるので山のピークが下になっています。

日本は春夏秋冬と季節が色々あるので、生育のバランスが変化していることを意味しています。

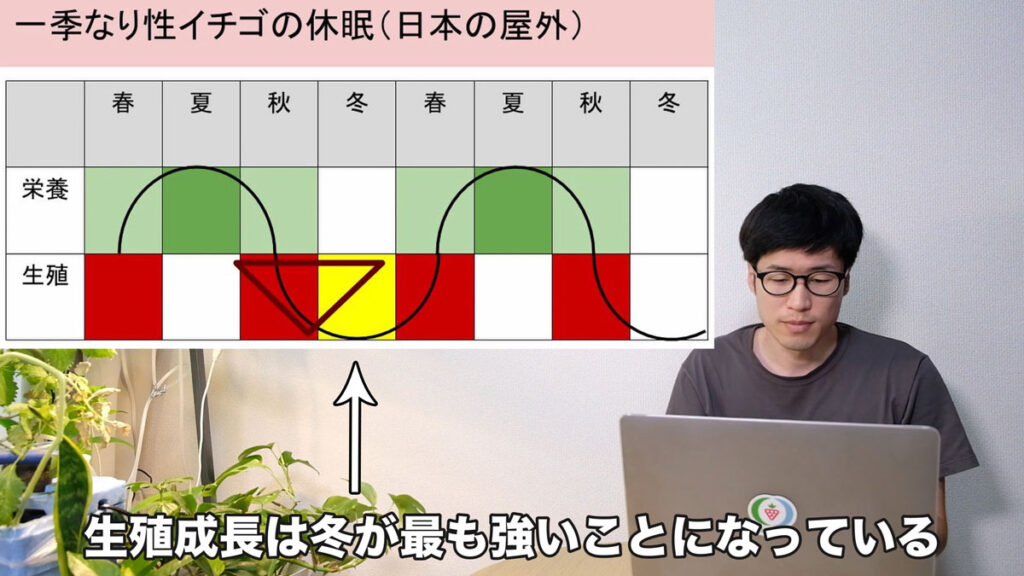

冬にイチゴの生殖成長が強くなっている理由

実はこの図におかしな点があるのがわかるでしょうか?

冬の部分がおかしいです。

なぜかこの図の中では生殖成長は冬が一番強く、その状態がずっと続いています。

冬の一番深い所を休眠状態といいます。

今回のテーマはこの部分です。

このように葉っぱの生育が一番落ち込んでいる部分、日本でいうと冬の部分を休眠している、もしくは休眠状態になったといいます。

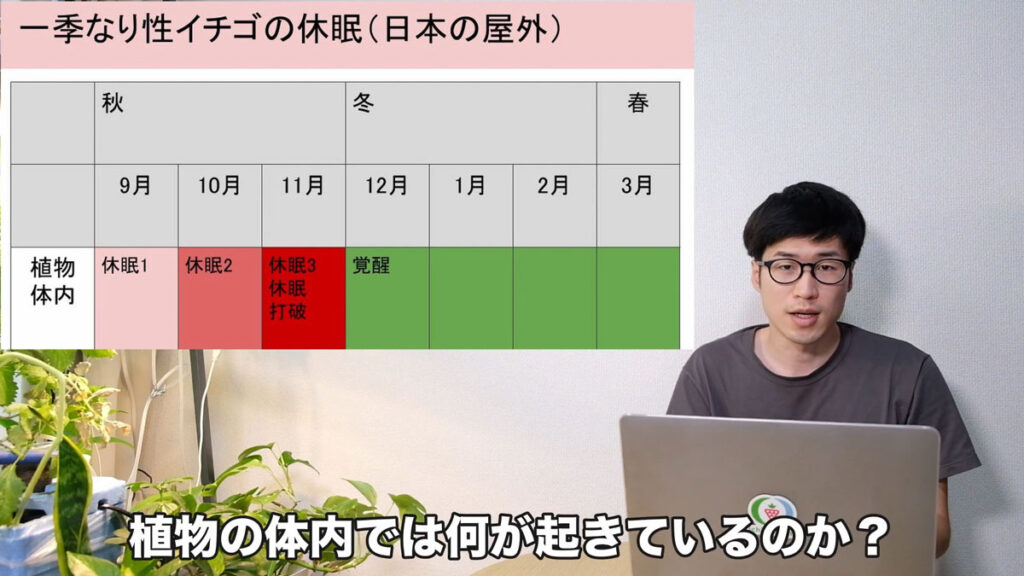

イチゴの休眠中に起きていること

ここではどのようなことが起きているのでしょうか?

冬の前後の期間を含めて、さらに詳しく1ヶ月毎を見てみましょう。

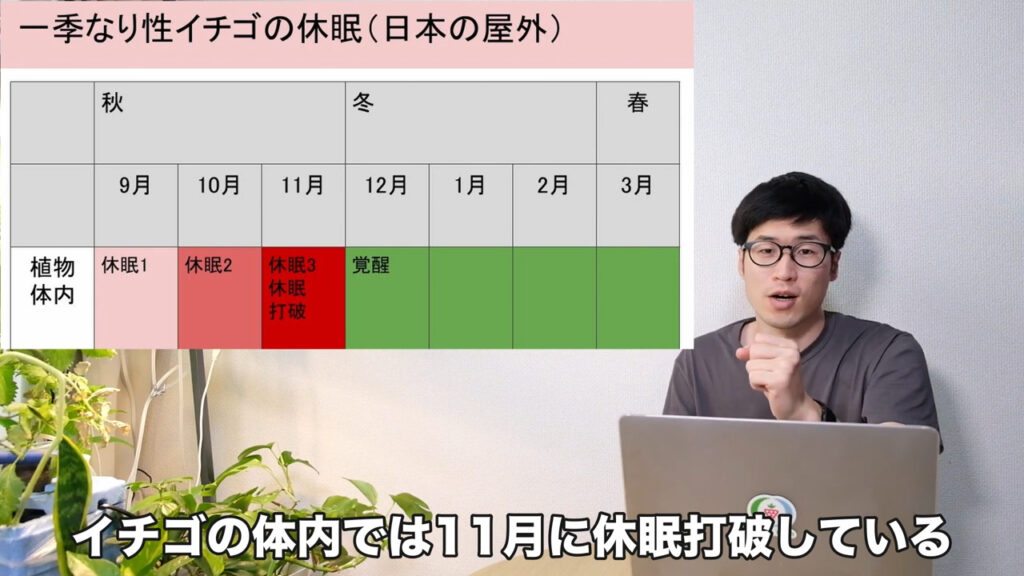

この表では9月10月11月が秋、12月1月2月が冬、3月が春としました。

植物の体内がどのようになっているのかを見てみます。

9月10月11月とかけて休眠がどんどん強くなっていきます。

9月に休眠レベル1だったのが、10月に休眠レベル2になり、11月に休眠レベル3になっています。

どんどん休眠が深くなり、花の生育の方に植物の体内のバランスが移動している状態です。

イチゴの休眠には日の長さや温度が関与している

何が休眠に関与しているかというと、日の長さや温度が関与しています。

季節によって日の長さが短くなったり長くなったりしますよね。

それをイチゴは感じ取っています。

それから、気温が30℃になる月もあればマイナスになる月もあります。

この温度差もイチゴは感じ取っています。

それを感じ取ることで9月10月11月と、休眠と呼ばれている方向に進んでいきます。

イチゴは11月頃に休眠打破している

ここで実はイチゴの体内では「よし!もう休眠は終わりにして覚醒しよう!」と葉っぱを生育させる方向、覚醒や休眠打破といわれている現象が起きようとしています。

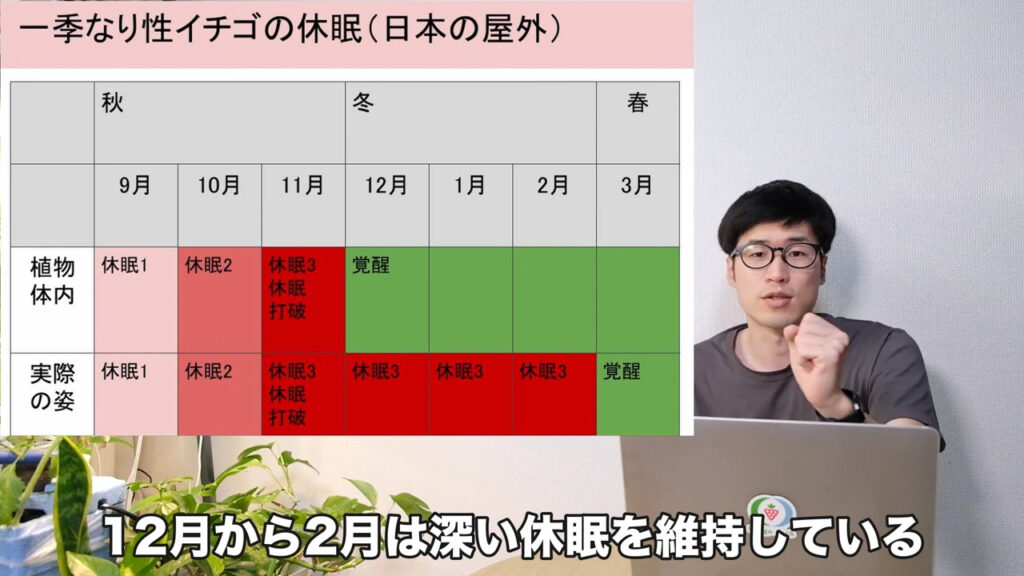

ただ、実際のイチゴの姿はどうなっているのかというと9月は休眠レベル1、10月は休眠レベル2、11月休眠レベル3、12月1月2月とずっと休眠レベル3の状態を維持しています。

3月になってようやく休眠打破(覚醒)して、どんどん新しい葉っぱを作っていきます。

なのでイチゴの体内で起こっていることと、実際に外から我々が見たときに起こっている現象の間にはギャップがあります。

イチゴは寒すぎると休眠打破できない

なぜギャップがあるのかというと、気温が影響しているからです。

気温は秋の9月や10月も低くなりますが、11月12月1月2月ですごく気温が低いですよね。

屋外で栽培していた場合、気温が低くなってしまうとイチゴは休眠打破しようと思っても寒くてできません。

なので、イチゴ自身は休眠打破しようと思っているけど、寒さの影響を受けてできずにいます。

そういう状態が12月1月2月です。

3月になると気温が上がりますよね。

そうすると休眠打破しようと思っているイチゴを押さえつけていた寒さがなくなるので覚醒できるようになります。

なのでイチゴの中で起こっている休眠と実際に起こっている休眠には違いがあります。

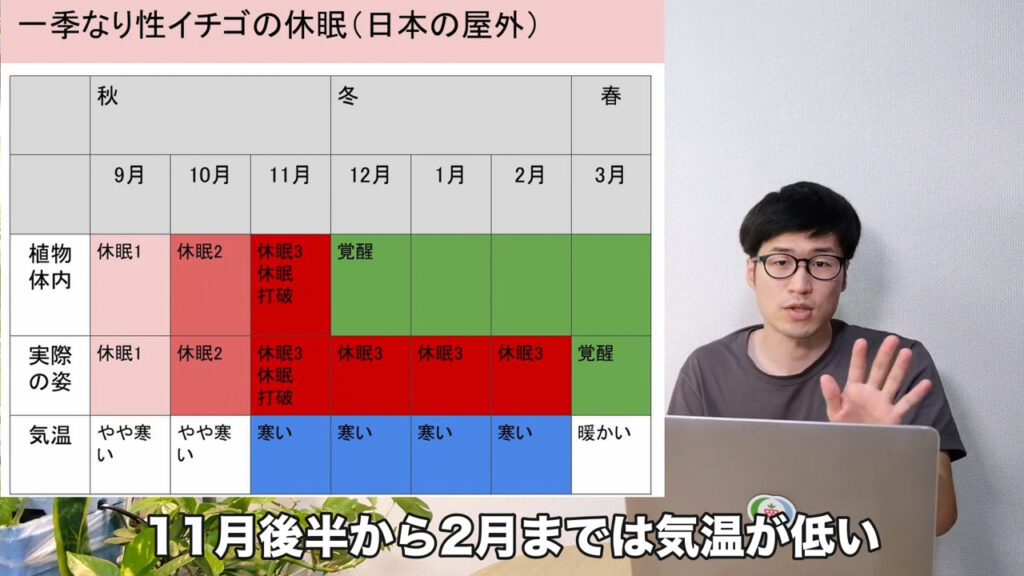

これは名称が決まっていて、自発休眠と多発休眠といいます。

一季なり性イチゴの自発休眠と他発休眠

9月10月11月の休眠は自発休眠です。

イチゴ自身がやろうと思ってしている休眠です。

12月1月2月の休眠は、本当だったら覚醒したいけど覚醒できない、気温によって覚醒できなくなっている他発休眠です。

イチゴ自身がやろうと思っている休眠ではありません。

このように休眠には2種類あります。

今の説明を先ほどの三角形の図に落とし込むとこのようになります。

赤い三角が自発休眠、青い三角が他発休眠です。

まず秋に自発休眠で下がり、次に他発休眠で冬場はずっと休眠させられています。

春になると気温が上がってくるので、そこから休眠打破が起こり栄養成長の方にいきます。

一季なり性のイチゴを日本の屋外で育てた場合の生育リズムがこの休眠の様式です。

ここまでは一季なり性のイチゴを日本の屋外で育てた場合の話をしました。

なので、どちらかというと家庭菜園でイチゴを育てた場合の話になります。

日本の商業的なイチゴ栽培で最も多い作型は促成栽培

次は商業的なイチゴ農園で育てているイチゴの話をします。

日本で栽培されているイチゴは色々な作型があります。

最も多い作型は促成栽培です。

作型とは

- どのタイミングで苗を作るのか

- どのタイミングで植えるのか

- どのタイミングで収穫するのか

ということです。

例えば

- 春に植えて夏に収穫する

- 夏に植えて秋に収穫する

など、これだけで2つの作型と呼ばれています。

日本のイチゴ栽培で最も多いのは、促成栽培という作型です。

夏に作った苗を秋に植え、冬から春にかけてイチゴの実を収穫する作型です。

一季なり性イチゴの促成栽培

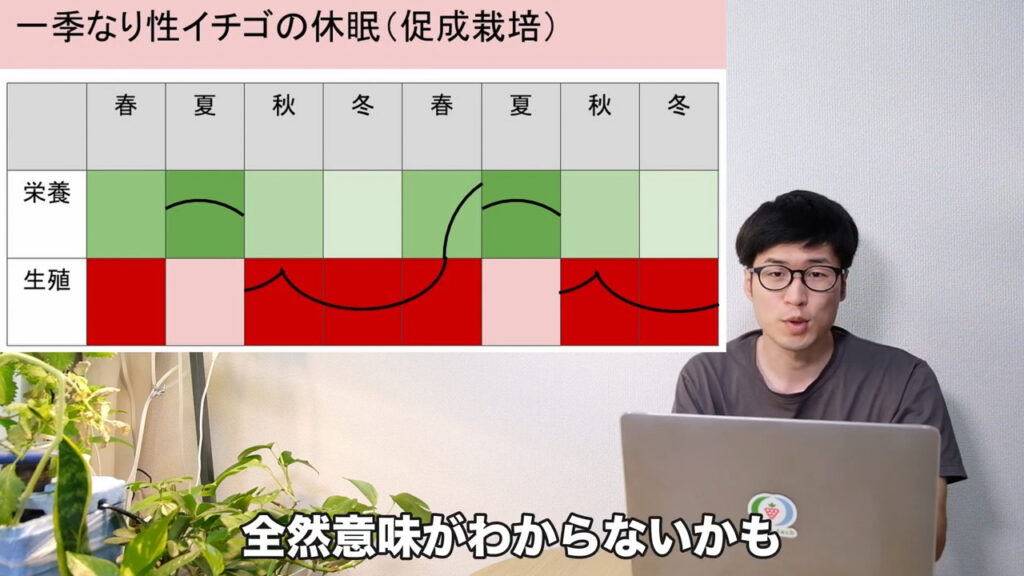

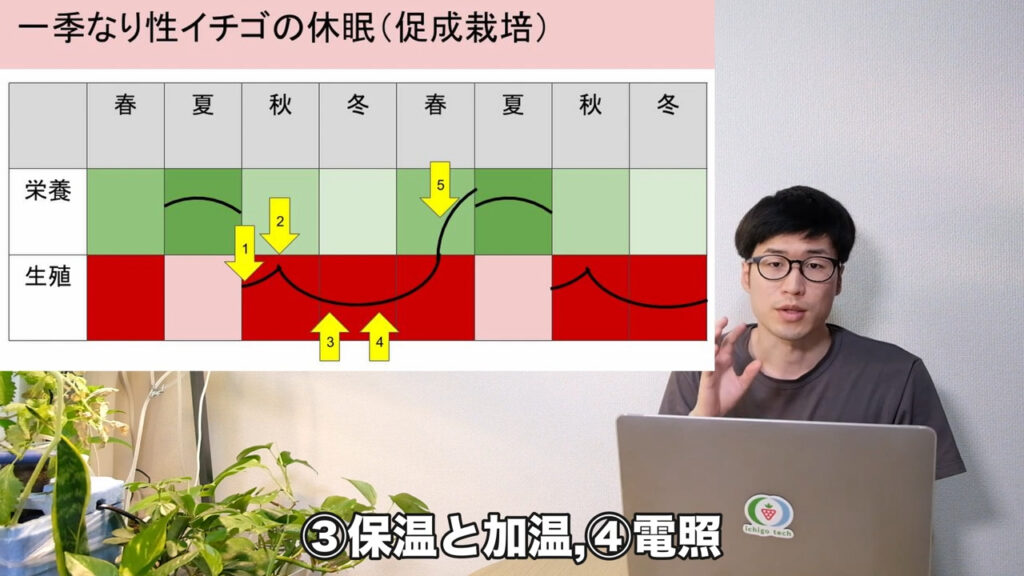

次は一季なり性のイチゴの休眠について、この促成栽培ではどのような現象が起きているのかを説明します。

こちらも先ほどの図と同じようなものを作成しました。

ただこの図は変な形をしているので、わかりづらいかもしれません。

なので、次は一季なり性イチゴの促成栽培の年間スケジュールについて詳しく説明します。

一季なり性イチゴの促成栽培の年間スケジュール

夏は苗を作ります。

その苗を秋に植えますが、この時に無理やり花を作らせるような作業を行います。

その方法は

- 冷蔵庫の中に苗を入れる

- ビニールハウスにクーラーのようなものを設置して苗を冷やす

- 標高が高い場所に苗を持っていく

- 苗の肥料分をかなり減らす

などです。

それぞれメリット・デメリットがあるので、どの方法を使うのかは農園によって違います。

上記のような方法を使い、本来花芽分化できない時期に無理やり花芽分化を起こさせます。

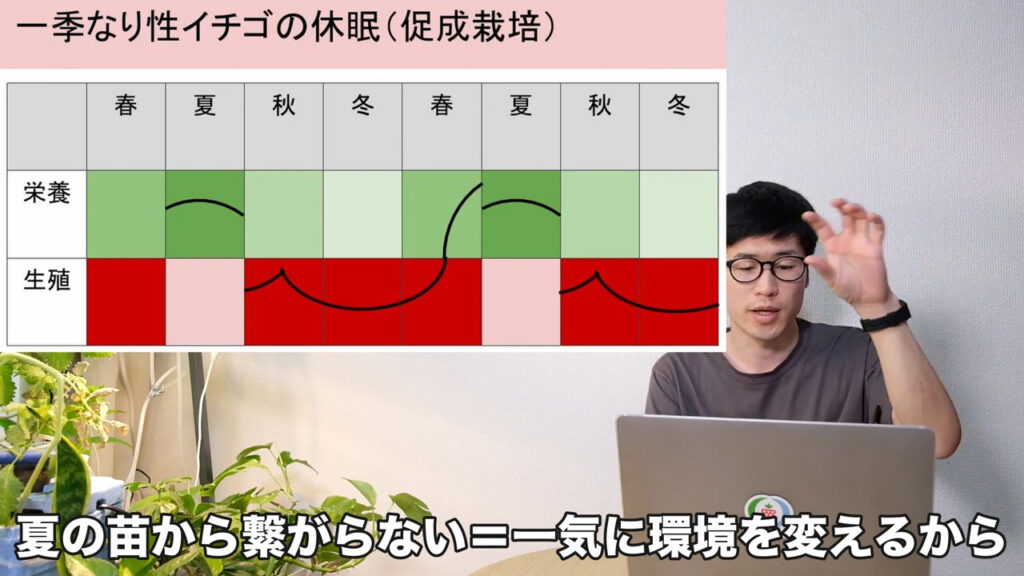

なので、夏のイチゴの苗から秋の状態に繋がりません。

繋がらずに無理やり花芽分化できるようにします。

その後、イチゴを植え付けて育てます。

ただ、冬場には一番深い休眠にはしません。

最初に話が出ましたが、冬の間は完全な休眠状態ではない半休眠(半分ぐらいの休眠)という状態を維持します。

春になったら半休眠の状態から少しずつ覚醒状態になります。

けれども、これもできるだけ覚醒しないように工夫します。

ある程度になったらそこで収穫を終了し、また別の苗作りを行います。

以上が促成栽培の年間スケジュールとイチゴの休眠状態になります。

イチゴの促成栽培で行われていること

イチゴの促成栽培で具体的にどんなことが行われているのか説明します。

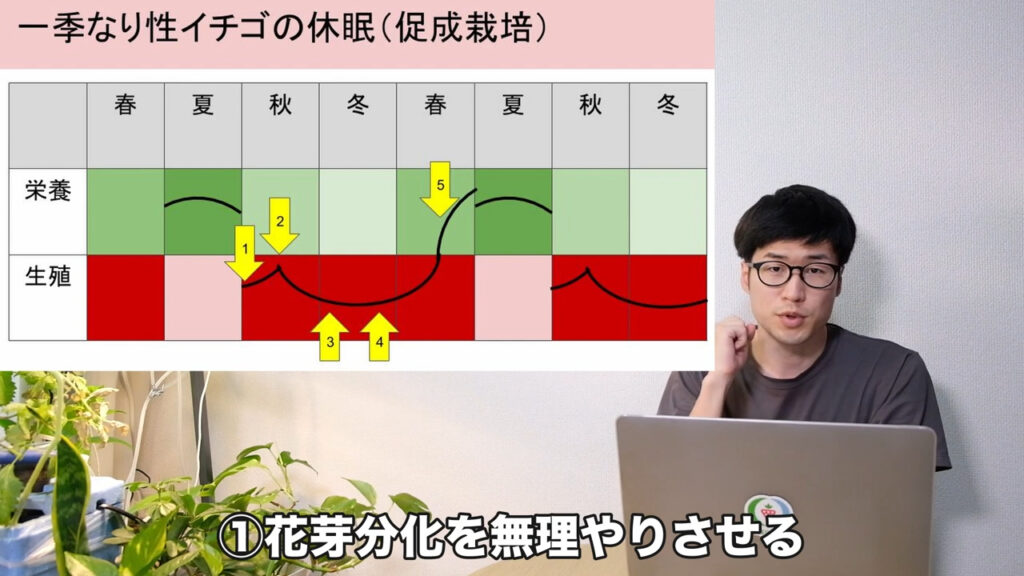

イチゴ農園でやっている工夫は5つです。

①花芽分化を無理やりさせる

一番最初は花芽分化を無理矢理させます。

この作業は8月頃に行います。

日本の8月の気候では、暑すぎて花芽分化ができません。

また、日の長さが長すぎてイチゴは花を作れません。

なので

- 日長時間を短くする

- 温度を下げる

- 株の中の肥料分を下げる

というような工夫をして無理やり花を作らせます。

日本の真夏にこの処理をすることで、日本の秋と同じ条件にするんですね。

そうすることで真夏に無理やりイチゴの体内で花を作らせることができるので、その株を秋に植えます。

ここでポイントが1つあります。

無理やり花芽分化させたイチゴを植えたまま、ビニールハウスで保温すると温度が高くなりすぎてしまいます。

温度が高いと、最初に無理やり作った花の次の花ができず、葉っぱが作られます。

すると最初は収穫できても、その後しばらく収穫ができない期間ができてしまいます。

なので、そうさせないために2番目の工夫をします。

②できるだけ温度を下げる

できるだけ温度を下げたり光の強さを弱くしたりして、イチゴに生殖成長させるようにします。

この工夫は、図の矢印2がある秋頃に行います。

ここで失敗すると冬の間にしばらく収穫ができなくなったり、収穫量が減ったりします。

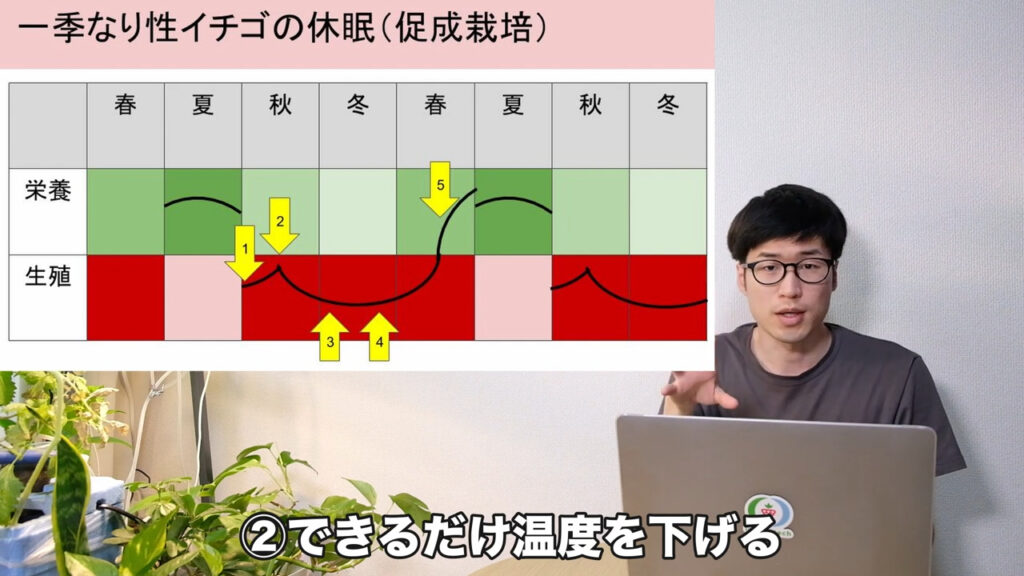

③保温と加温

③保温と加湿と次に紹介する④電照はほぼ同時にやります。

③と④は、図の矢印3と矢印4がある冬に行います。

③はビニールハウスの保温をしたり、暖房機を使って加温します。

温度が下がりすぎるとイチゴは休眠してしまうので、暖房をして仮休眠状態を維持します。

④電照

あとはライトを使って電照というものを行います。

電照とは日照時間を長くすることで休眠状態にさせないことが目的です。

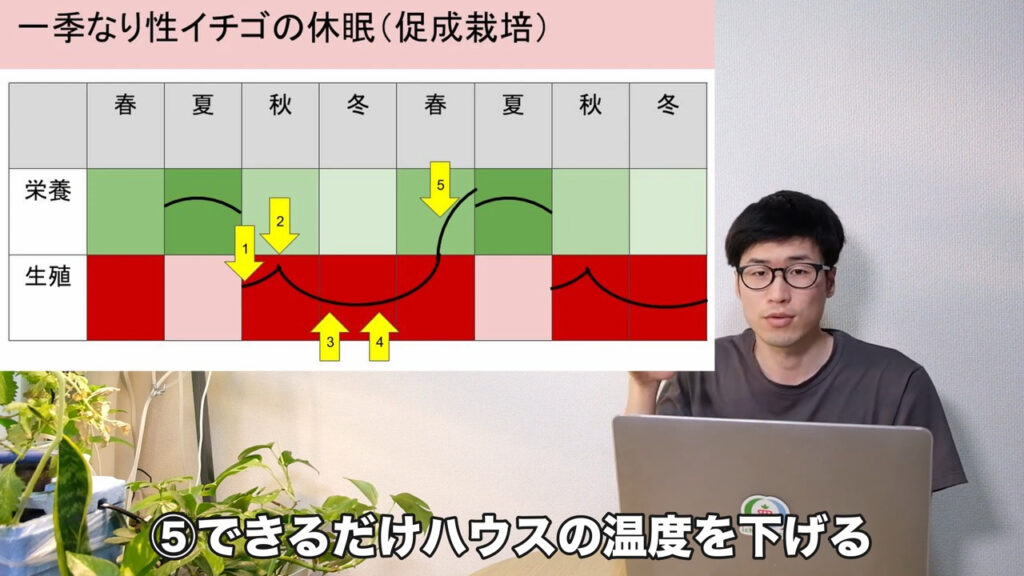

⑤できるだけハウスの温度を下げる

春になってくるとハウスの中の温度が高くなり日照時間が長くなるので、イチゴはどんどん栄養成長に傾いてしまいます。

花ではなくて葉っぱやランナーを作ろうとしてしまうんですね。

そうすると収穫量が減ってしまうので、春になったらできるだけビニールハウスの中の温度を下げる工夫をします。

そして、夏になったらまた新しい苗を作っていく流れになります。

これが一季なり性イチゴの促成栽培の年間スケジュールです。

イチゴの夏秋栽培の年間スケジュール

イチゴには別の作型があることはご存知でしょうか?

それは夏秋栽培(夏から秋にかけての栽培する作型)です。

夏イチゴと呼ばれているイチゴで、夏から秋にかけての栽培も行われています。

それは一体どういう休眠の仕方をしているのか見てみましょう。

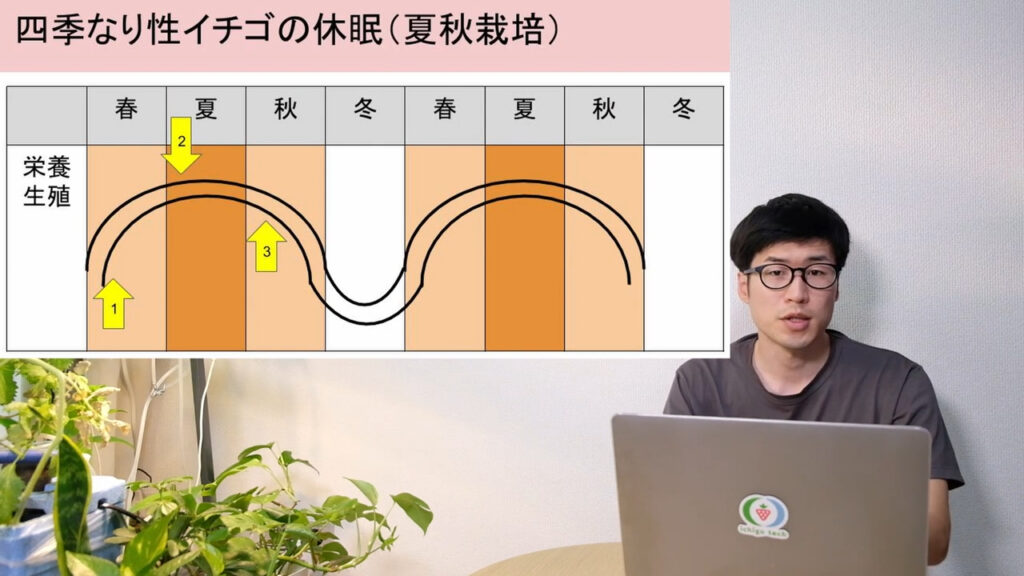

こちらは四季なり性のイチゴを日本で夏秋栽培した場合の模式図です。

先ほどまでとは全然違いますよね。

なぜ違うかというと、一季なり性のイチゴは栄養成長と生殖生長が拮抗しているからです。

一季なり性のイチゴの場合、栄養成長が強くなると生殖成長は弱くなります。

四季なり性イチゴは拮抗せず、逆に連動しているのです。

なので四季なり性イチゴは栄養成長が強くなると生殖成長も同じように強くなります。

栄養成長が弱くなると生殖成長も弱くなります。

※厳密には違いますが、わかりやすくするためにこのように説明しています。

このような特長があるので、一季なり性イチゴは全く違う植物だと考えた方がいいです。

具体的に四季なり性イチゴを栽培している農園がどんなことをしているのか説明します。

①春先は保温か加温

春先は保温や加温をして、ビニールハウスの温度をできるだけ高めます。

②夏は温度を下げる

逆に夏場は気温が高すぎるとイチゴの生育に良くないので、ビニールハウスの温度を下げる工夫をします。

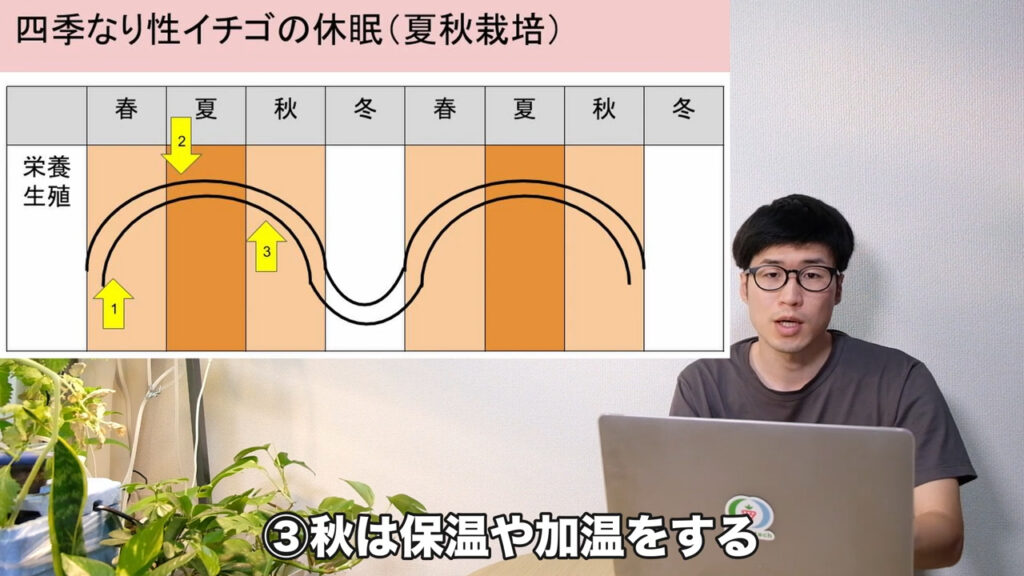

③秋は保温や加温をする

秋になるとビニールハウスの中の温度を高くする工夫をします。

冬になると一季なり性品種と同じように休眠をします。

今回は春に植えた場合を想定していますが、秋に植えた場合も大体同じようになります。

これが四季なり性イチゴを日本の気候で栽培した場合の、夏秋イチゴ栽培の休眠や成長のバランスを説明したものです。

【徹底解説】いちごの休眠と商業的な農園の5つのポイント【促成栽培,夏秋栽培】のまとめ

今回はイチゴの休眠について詳しく解説しました。

イチゴに関する本を読んでいると、休眠の話があったり今回使った模式図が出てくると思います。

自然状態のイチゴについては非常にわかりやすく示していると思いますが、実際の商業的な農園だと話は変わってきます。

また、四季なり性品種は栄養成長と生殖生長が連動しているので、今回四季なり性品種の解説で使用した模式図を使った方がわかりやすいと思います。

日本の気候に合わせてイチゴを効率よく収穫するために、たくさんの工夫がされていますよね。

家庭菜園でイチゴを育てている方も、ぜひ参考にしてみてください!

今回紹介した内容は、こちらの動画でご覧になれます。